I Da Romano erano i discendenti dell’ecista Arpis, figlio di Alceo, nobile quest’ultimo di sangue faraonico che aveva maritato la figlia del vescovo gnostico Ulpiano, uno dei convenuti al Concilio di Nicea (325 d.C.). Recependo l’incarico del vescovo Frediano, successore di Ulpiano, nel 383 d.C. Arpis aveva guidato una parte della comunità cristiano-gnostica dall’Egitto alla Venetia via mare per scampare alle persecuzioni del vescovo canonico alessandrino Timoteo.

Stabilitisi sui Colli Iberici, nel territorio dell’attuale comune di Castagnero, nel 569 d.C. i discendenti dei migranti egizi dovettero spostarsi nuovamente in risposta alle sempre più frequenti razzie dei Longobardi, trovando riparo sulle colline ai piedi del Monte Grappa, dove posero le fondamenta del villaggio di Romano.[1]

Nel 917, il nuovo capo della comunità, Arpo, discendente di Arpis, guidò l’edificazione del Castello di Romano, in testa ad uno dei colli occupati dai suoi correligionari (dove si trova oggi la “torre ezzelina”, che è in realtà il campanile della vecchia chiesa parrocchiale di Romano, ma le cui fondamenta sono in effetti quelle del maschio del castello). Nel 1035, un pronipote di Arpo, Ecelo (o Ezzelo), ottenne l’investitura feudale (come “Signore” di Onara e di Romano) dall’imperatore Corrado II il Salico, col quale aveva combattuto nella conquista della Svizzera occidentale, della Savoia, del Delfinato e della Provenza. Con Ezzelo ebbe inizio la dinastia degli Ezzelini.

Con Ezzelino III “il Tiranno” (1194 – 1259, r. dal 1223) i possedimenti degli Ezzelini raggiunsero la loro massima estensione, comprendendo approssimativamente le attuali province di Treviso, Belluno, Trento, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Brescia.

In calce ad un rogito di Andrea Zolinato, notaio pubblico di autorità imperiale attivo a Bassano dal 1491 al 1543, è stata rinvenuta la seguente strofa in endecasillabi:

| Ecelini castrum triaedri vertix | Il castello di Ezzelino è il vertice di un triedro |

| est ut thesaurus eius inveniatur | ciò significa trovare il suo tesoro |

| E verbis nova verba | Dalle parole nuove parole |

| Villarum nomina recompone | Ricomponi i nomi dei villaggi |

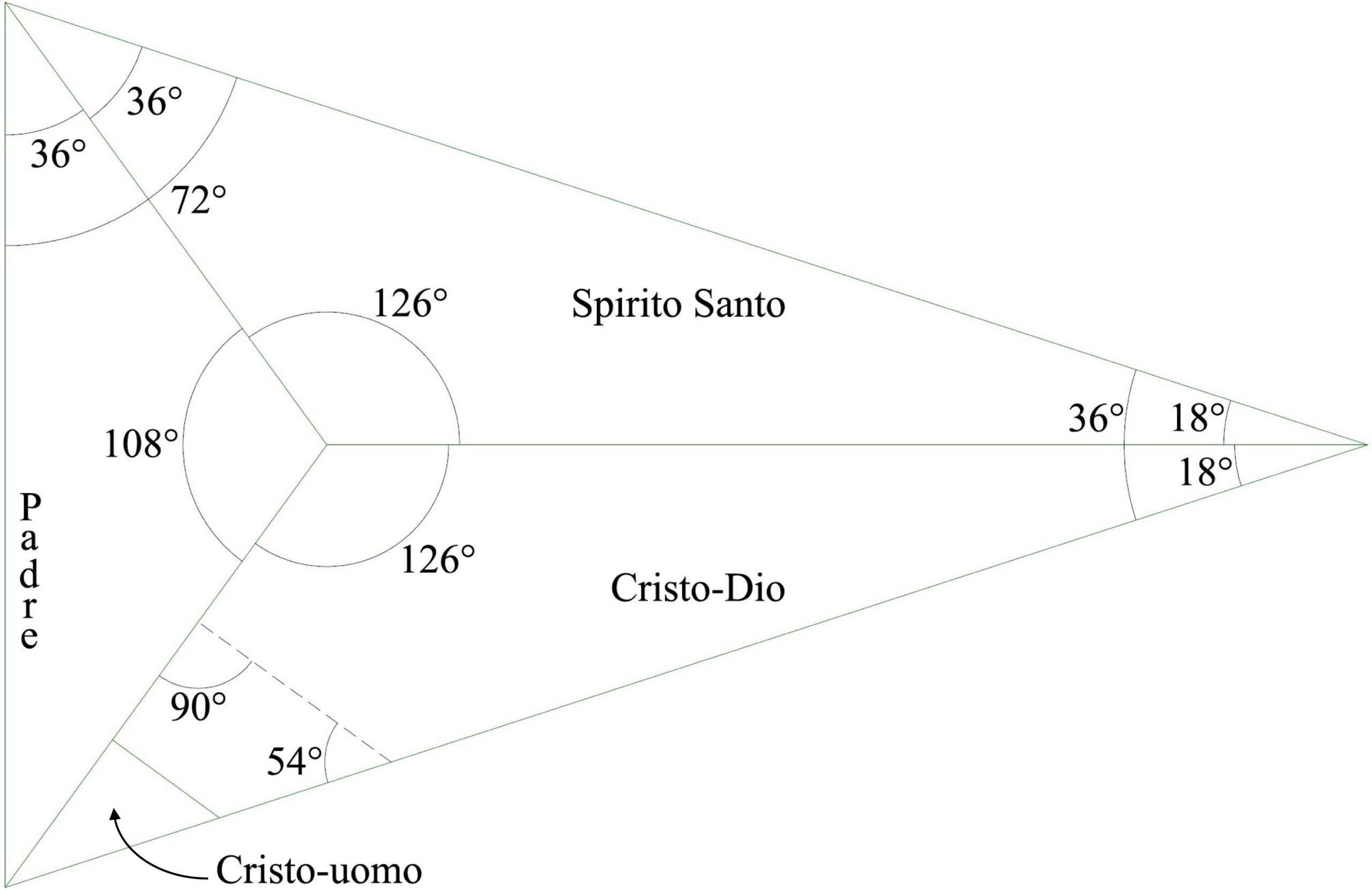

Il Triedro è appunto un simbolo delle comunità gnostiche. Nel Triedro possiamo scorgere il “Cristo uomo”, il triangolo iscritto in basso, compreso nella Trinità divina formata da Padre, Cristo Dio e Spirito Santo (i tre triangoli maggiori). Lo stesso cognome “Zolinato” potrebbe mascherare una contrazione di “Ezzelinato”, ovvero “Piccolo Ezzelino”.[2]

Ne dedurremo che Ezzelino III “il Tiranno”, prevenendo la propria morte, avesse criptato la localizzazione del suo immenso tesoro (che si diceva paragonabile alle ricchezze di un sultano orientale) proprio all’interno di un triedro.

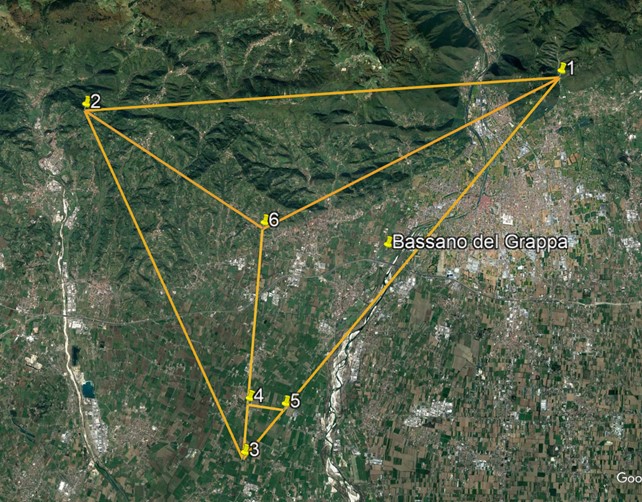

Mantenendo le proporzioni del modello originale, è possibile adattare la scala del triedro alla geografia della Marca Trevigiana, ottenendo le seguenti corrispondenze:

| Incrocio n.1: | Cappella della Madonna del Buon Consiglio, in Valle Felicita (oggi Valle Santa Felicita, a Romano d’Ezzelino -VI-); |

| Incrocio n.2: | Chiesa di San Sebastiano a Lugo (oggi Chiesa di San Pietro a Lugo di Vicenza, frazione Mare, da “Mare”, dèa della natura e della fertilità del popolo veneto, meglio nota come “Reitia”, in origine “Mareitia”); |

| Incrocio n.3: | Villa Chiericati Milan a Sovella (oggi loc. Soella, nel territorio di Ancignano, frazione di Sandrigo -VI-); |

| Incrocio n.4: | Villa Chiericati Cabianca Lambert a Longa (frazione di Schiavon -VI-, oggi Villa Nakamura, Fondazione Showa); |

| Incrocio n.5: | Castellaro di Friola (mulino fortificato in Friola Vecchia, oggi Molino Rossetto nel territorio di Pozzoleone -VI-); |

| Incrocio n.6 (Vertice): | Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Pianicie (oggi Pianezze -VI-); |

Applicando il consiglio della strofa suddetta, come anagramma degli incroci (Felicita, Lugo, Sovella, Longa, Friola, Pianice), otteniamo il seguente messaggio:

«Ecelino ga vesto un fillio a Galpia friollica», ovvero «Ezzelino ha avuto un figlio da Galpia abitante di Friola»

Si rivela così l’esistenza di una discendenza di Ezzelino concepita in tarda età con la giovane Galpia da Friola. Il tesoro indicato da Ezzelino deve allora intendersi come una sorta di certificato di nascita, un’eredità che qualcuno potrebbe oggi rivendicare? In tal caso, che ne sarebbe stato del tesoro materiale, misteriosamente scomparso ai tempi della “Crociata contro il Tiranno” indetta da Papa Innocenzo IV?

Fonte: Giordano Dellai, Il Tesoro di Ezzelino, AttilioFraccaro 2024

[1] L’insediamento scelse il proprio nome nel 917 in onore del Sacro Romano Imperatore, che all’epoca era Berengario d’Ivrea, merovingio da parte della nonna materna (Engeltrude di Tolosa), e per tale ascendenza ritenuto un simpatizzante della causa gnostica.

[2] Il suffisso “ato” in lingua veneta è impiegato nella formazione del diminutivo, esattamente come l’italiano “ino”.