La Genesi del Necronomicon

Necronomicon è il nome di un antico grimorio[1] che per sua stessa ammissione avrebbe ispirato le opere orrorifiche dello scrittore americano Howard Phillips Lovecraft (1890 – 1937, figlio e nipote di massoni[2]), salvo poi che egli stesso, nel 1933, rivelò in una biografia di avere inventato l’intero argomento.[3]

Prima di tale rivelazione, il Necronomicon sarebbe stato (a parole di Lovecraft) una compilazione in lingua araba di formule ed incantesimi che un certo “arabo pazzo” vissuto nel X secolo avrebbe tratto da papiri o tavolette riesumati tra le rovine di Ubar, presso l’odierna Shisr in Oman. Questi formulari, che nell’opera di Lovecraft vengono chiamati Manoscritti Pnakotici, risalirebbero all’antico regno di Magan (coincidente con gli attuali territori di Yemen e Oman, l’egizia Punt), ricordato dalle cronache sumere per l’esportazione in Mesopotamia (e alla foce dell’Indo) di rame, diorite e soprattutto incenso.

La stessa Ubar, chiamata “Ubar dalle Colonne Alte” nel Corano e “Irem dalle Mille Colonne” ne Le Mille e Una Notte, risalirebbe, secondo le prospezioni archeologiche, ad un’età precedente il 2.800 a.C.. Il suo abbandono, datato al 200 d.C., avvenne durante l’occupazione persiano-partica, quando i numerosi livelli sotterranei della città sarebbero collassati su sé stessi. Solo nel 1600 d.C. gli Arabi Hashemiti (che governavano la penisola pur riconoscendo la supremazia del Sultano di Istanbul) vi edificarono una nuova fortezza (circondata da otto corsi murari) a protezione del pozzo che a quanto pare garantirebbe l’approvvigionamento idrico ancora oggi. Il mito fa risalire invece la prima edificazione della città ai giganteschi Jinn, Signori del Fuoco guidati da Shaddad. Al tempo si sarebbe chiamata R’lyeh, dove «il morto Cthulu attende sognando».[4]

Per la biografia dell’“arabo pazzo”, che Lovecraft appellava simpaticamente Abdul Al-Hazred (contrazione di “all has read”, ovvero “[egli] ha letto tutto”) attingiamo dal lavoro di Roberto Volterri e Bruno Ferrante:

<Alla fine del X secolo, più esattamente nell’anno 965 d.C., nacque in Iraq, a Bassora, colui il quale divenne in seguito noto come lo scienziato pazzo del Cairo, ovvero Abu Alì al-Hasan ibn al-Haitham, dagli storici dell’Occidente denominato Al-Hazen. A soli 30 anni egli era totalmente padrone della matematica e della fisica, nonché della filosofia e di molte altre scienze proibite, tanto che il califfo egiziano Al-Hakim, stimandolo moltissimo, lo inviò al Cairo ad approfondire i suoi studi. In questo luogo, osservando le periodiche, rovinose inondazioni del Nilo, Al-Hazen pensò di risolvere il problema proponendo di costruire una diga nella gola di Assuan. Sì, proprio ad Assuan, dove nel 1971 – quasi otto secoli più tardi, però! – fu veramente inaugurata la nota gigantesca diga, alta 114 metri e lunga oltre tre chilometri e mezzo, in grado di dar origine ad un lago di 5.180 km2. Ma la tecnologia ha i suoi tempi lunghi e, nonostante l’idea di Al-Hazen fosse la più geniale, dopo aver esaminato a fondo il luogo e dopo aver discusso con i collaboratori assegnatigli da Al-Hakim gli innumerevoli problemi costruttivi, egli prese atto del fatto che era materialmente impossibile edificarla con gli scarsi strumenti a disposizione. Onestamente espose al califfo – ben noto per aver fatto giustiziare tutti quelli che avevano deluso le sue aspettative – le sue ragioni, aggiungendo però di non essere totalmente responsabile dell’insuccesso, poiché egli si riteneva pazzo. Poiché la legge islamica proteggeva i folli, ritenendoli toccati dalla mano di Dio, Al-Hazen venne imprigionato fino alla morte del poco magnanimo califfo, avvenuta nel 1021. Ma l’arabo pazzo Al-Hazen doveva pur sopravvivere e, per farlo, si dedicò alla traduzione delle opere di Euclide e di Tolomeo, continuando però le sue ricerche. Proibite o meno. Così, fu poi pubblicato il più che ponderoso trattato intitolato Opticae Thesaurus, in cui egli puntualizzò correttamente che la vista non dipende dalla fantomatica emanazione di raggi luminosi che partendo dall’occhio avrebbero raggiunto l’oggetto osservato, ma – proprio il contrario – dipende da radiazioni luminose (forse non proprio così descritte) che, colpendo le parti sensibili dell’occhio (la retina, i coni, i bastoncelli, ecc.) suscitano nel nervo ottico e poi nel cervello la percezione del mondo reale che ci circonda. Leonardo da Vinci e i suoi studi analoghi giunsero solo quattro secoli più tardi.[5]>

È ragionevole ascrivere la visita di Al-Hazen ad Ubar a prima della sua prigionia e il suo viaggio a Costantinopoli negli anni successivi. Qui avrebbe avuto modo di incontrare il monaco Michele Psello, letterato e politico alla corte bizantina, e di consegnargli una copia del Necronomicon. Sarebbe stato proprio Psello, suggerisce Pietro Pizzari[6], ad adottare questo titolo per la sua tradizione in greco (lett. “libro delle leggi che governano i morti”) di quello che in origine era l’Al Azif, termine onomatopeico impiegato nella lingua araba per indicare gli strani suoni notturni emessi da alcuni insetti e interpretati come “l’ululato dei Jinn”. Presumibilmente Al-Hazen vide negli Jinn la prosecuzione della “Stirpe di Cthulhu”, una specie aliena non completamente incarnata che avrebbe abitato la Terra decine (se non centinaia) di milioni di anni fa e i cui spiriti sarebbero stati evocati dai Parti (e prima di loro dai Babilonesi e dai Sumeri) proprio per mezzo dei Manoscritti Pnakotici.

Il passaggio di “qualcosa” dalle mani di Al-Hazen a quelle di Psello è solo il primo anello di una catena che in effetti conduce dall’“arabo pazzo” alle opere di Lovecraft. A meno che non emerga una copia originale del manoscritto, difficilmente potremmo verificare se questo “qualcosa” comprendesse il Necromonicon, ma vale comunque la pena di esaminarne l’intero percorso.

Nel 1453, durante un viaggio in Macedonia sulla via di Costantinopoli, uno scrittore italiano della Corte dei Medici, Leonardo da Pistoia, scoprì quattordici trattati originali appartenuti a Michele Psello, scritti in greco ed attribuiti ad Ermete Trismegisto, maestro di sapienza e figura leggendaria dell’Antico Egitto, guida della “Fratellanza Bianca”[7] tra il 1.333 e il 1.259 a.C.. Ritornato a Firenze, Leonardo consegnò i trattati a Cosimo de’ Medici, che incaricò subito Marsilio Ficino di tradurli dal greco al latino. Il lavoro fu completato nel 1463 e l’opera divenne universalmente nota come Corpus Hermeticum.

Benché il Corpus Hermeticum fosse destinato a diventare il testo fondamentale della futura massoneria speculativa, è altresì noto che Cosimo (come molti altri tra i Medici) appartenesse ad una fratellanza totalmente contrapposta ai fini massonici, la quale era sorta in seguito alla commistione degli Assassini di Masyaf (convocati in Italia a più riprese da Federico II di Svevia, dal 1227) con gli Eleusini arrivati a Firenze nel XIV secolo.[8] Non è pertanto impossibile che Cosimo avesse ritenuto prudente tenere nascosta la scoperta del Necronomicon, semmai gli fosse giunto dalle stesse mani che avevano portato a Firenze gli scritti ermetici.

A tal riguardo scrive ancora la coppia Volterri-Ferrante:

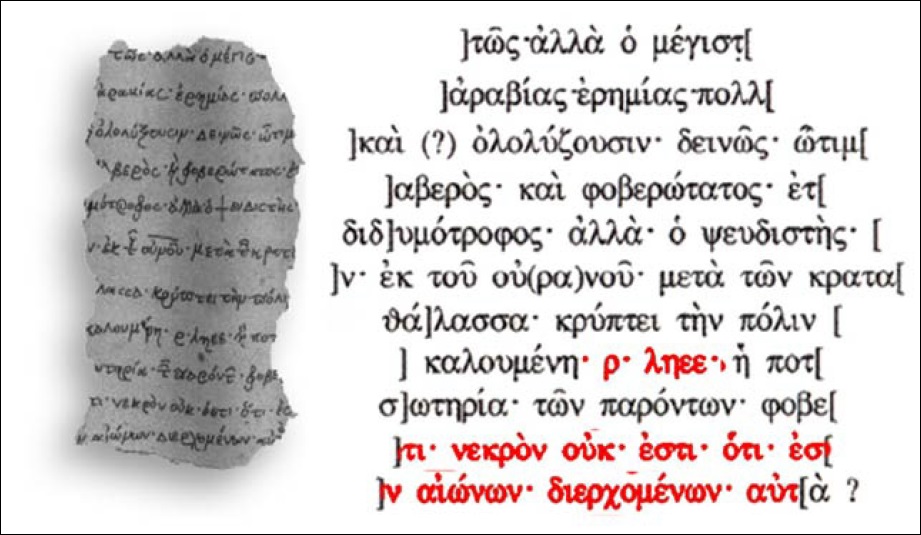

<Secondo una ricercatrice che si firma Laura Bestini, nel 1912, a Firenze, sarebbe stato rintracciato il frammento di un manoscritto bizantino (il Fragmentum Alchemicum Florentinum) conservato nella Biblioteca Riccardiana della città toscana.[9] Il frammento, di limitate dimensioni, avrebbe contenuto poche parole intellegibili e sarebbe stato presto dimenticato. Nel 1965 sarebbe stato fotografato per poi andare perduto nell’alluvione dell’anno seguente. Ciò che sarebbe apparso strano alla ricercatrice fiorentina, sarebbero alcune parole che farebbero riferimento al deserto dell’Arabia, a una località chiamata R’lhee, a qualcosa che non è morto e al passare di eoni. Non ci ricordano forse, queste parole, alcuni passi dei libri di Lovecraft e in particolare il famosissimo distico attribuito al misterioso arabo Al-Hazred? («Non è morto ciò che in eterno può attendere, e con il passare di strane ere anche la morte muore»[10].)[11]>

Da Firenze il Necronomicon sarebbe passato ai Medici della Serenissima, famiglia del patriziato veneziano strettamente imparentata con i Medici di Toscana. Qui sarebbe stato affidato all’umanista Giulio Camillo (detto “Delminio”, 1480 – 1544) e da lui trasmesso più tardi (e per vie traverse) alla Confraternita dei Flagellanti di Loreo, cittadina della provincia di Rovigo che era un tempo caposaldo militare ed economico della Repubblica di Venezia:

<Da quasi cinquecento anni, la domenica successiva alla Pentecoste, durante la solennità della SS. Trinità, a Loreo si celebra una strana cerimonia presso la cosiddetta Confraternita dei Flagellanti. Verso la mezzanotte ha inizio una curiosa cerimonia pubblica durante la quale avviene la vestizione dei nuovi adepti. «Fratelli, che dimandate?», chiede il celebrante. «La misericordia di Dio e la pace di questa compagnia», rispondono in coro i nuovi adepti. Fin qui nulla di strano. Però, più tardi, verso le tre del mattino, il celebrante pronuncia altre strane parole: «Avvertiti tutti i fratelli d’un perfetto silenzio, chiuse tutte le porte e conoscendo il priore essere i tutti fratelli al loro posto e bene preparati». Ora i fradei – ovvero i “fratelli” – escono in processione, nei loro sai rossi, incappucciati, e si avviano alla chiesa del Pilastro per una veglia… cimiteriale. Ancora oggi si mormorano strane cose su tali cerimonie “segrete”. C’è chi sostiene che, addirittura, si debba subire un’ispezione fisica per accertare il sesso dei postulanti, poiché le donne non sono ammesse alla Confraternita. Altri sostengono che al momento della morte di uno dei fradei, sotto il suo capo debba essere posto un mattone e il suo nome debba essere immediatamente cancellato dall’elenco della Confraternita, altrimenti il suo spirito vagherebbe in eterno tra quelle contrade. Chi la sa più lunga sostiene che, durante la cerimonia segreta, la presenza di un estraneo, anche se non visibile, bloccherebbe ogni azione del celebrante. Quasi un’azione magica. Insomma, le dicerie popolari avrebbero creato un alone “esoterico” intorno a una cerimonia che di “esoterico”, di “magico” poco sembra avere. Gli attuali duemila “adepti” – i fradei – non gradiscono molto i vari “si dice”, ma ricordano con orgoglio le origini della loro Confraternita, risalente ai primi anni del 1600. All’epoca, ai confratelli veniva comunque imposta la totale obbedienza al priore, il dovere della penitenza, l’osservanza di una ineccepibile condotta morale, le preghiere, e così via, poiché «procurate, o fratelli, di confessarvi e comunicarvi spesso, e talvolta di far la disciplina in casa divotamente, e con gli altri fratelli nell’oratorio, perché non basta, fratelli, solamente di vestirsi di questo sacco», esortava infatti il priore. Ancor oggi, comunque, un quasi evanescente velo di mistero aleggia da quelle parti poiché la regola della Confraternita recita: «a quelli che vi dimandano direte che vengano ancor essi, se vogliono sapere, che vedranno e sapranno». Ovvero «Non dire mai tutto quello che sai!».[12]>

Quasi certamente la Confraternita non faceva alcun utilizzo dei contenuti del Necronomicon, il quale veniva invece custodito gelosamente affinché non cadesse nelle mani sbagliate. Benché sia probabilmente un falso la notizia secondo cui il Necronomicon sarebbe apparso nell’Indice del Sant’Uffizio pubblicato nel 1559[13], se non fosse stato prioritario mascherarne l’esistenza vi sarebbe stato certamente incluso di diritto.

Curiosamente però il libro sembra essere stato consegnato nelle mani apparentemente meno adatte che si potessero incontrare: quelle del mago inglese Aleister Crowley. Quest’ultimo sarebbe passato furtivamente per Loreo tra il 1919 e il 1920, ovvero tra il suo soggiorno in Villa De Vecchi (Casa Rossa) a Cortenova (LC) e il suo insediamento a Villa Santa Barbara di Cefalù (PA), da cui Mussolini lo espulse a fine aprile del 1923.

Volterri e Ferrante spiegano come il libro sarebbe infine passato da Crowley a Lovecraft:

<Nel 1918 Aleister Crowley è a New York per conferenze sulla magia. Per dare risalto alla sua reputazione letteraria pubblica qualche articolo su The International e su Vanity Fair. Il “caso” vuole che a New York, nello stesso periodo, ci fosse anche Sonia Greene (1883 – 1972), giovane e piacente immigrata ebrea con irrefrenabile desiderio di sfondare nel mondo della letteratura. Il “caso”, ancora, vuole che ella frequenti un circolo letterario chiamato Walkers’s Sunrise Club dove Crowley è stato invitato per dare sfoggio della sua “vena poetica”. In questa circostanza Crowley inizia una “affettuosa amicizia” con l’intraprendente Sonia, la quale apprende dal mago l’esistenza di realtà separate e di strani rituali per entrare in contatto con entità dimoranti in altre dimensioni. […] Il 12 Marzo 1921, a Boston, quando Lovecraft ha trentuno anni, ha luogo il fatale incontro con Sonia Greene – di pochi anni più anziana e sicuramente più matura di lui – e la nascita di una relazione culturale, e in seguito, sentimentale, sfociata nel 1924 in un matrimonio che ha, però, breve vita. Ciò che a noi più importa è che solo pochi mesi dopo averla incontrata e aver con lei creato un rapporto, diciamo così, di natura intellettuale, nell’Ottobre del 1921 Lovecraft menziona per la prima volta il Necronomicon nel racconto The Hound.[14]>

Come esposto in Appunti di Storia Proibita[15], Crowley fu il tramite che dall’impero bancario Rothschild nel 1934 incaricò l’esoterista italiano Giuseppe Cambareri della fondazione della P2, vertice delle Logge Massoniche Internazionali o Ur-Logge.[16] Sono noti inoltre i suoi interessi “luciferini”. Dovremmo dunque pensare che dissimulasse, come un Severus Piton ante litteram? Fatto sta che Crowley non rivelò mai nei suoi scritti o nelle sue conferenze di aver posseduto il Necronomicon.

Tra maggio e giugno 1926 Lovecraft avrebbe quindi visitato il Polesine[17] (compresa Loreo) o almeno è questo ciò che traspare da una specie di “diario”: si tratta di una quarantina di pagine scritte in inchiostro blu su carta comune, corredate di immagini e contenute in una rovinata busta giallastra intestata all’amico Alfred Maurice Galpin (1901 – 1983) residente all’epoca a Montecatini Terme, in Toscana. Insieme alle pagine vi era una cartolina di Venezia in cui si vedevano il Caffè Florian e le Procuratie Nuove, il tutto ritrovato dall’autore Roberto Leggio all’interno di una copia della Voluttà della Vita di Emile Zola, in una bancarella di libri usati a Montecatini. Sull’autenticità del diario permangono comunque forti dubbi.

[1] Libro di incantesimi.

[2] Il padre di H. P. (Winfield Scott Lovecraft) e il nonno materno (Whipple Van Buren Phillips) erano iscritti alla Loggia “Tempio del Sepolcro Mistico” di Providence, nel Rhode Island.

[3] H. P. Lovecraft, Autobiografia: Qualche Notizia su una Non-Entità, 1933.

[4] H. P. Lovecraft, Il Richiamo di Cthulhu, 1928.

[5] R. Volterri e B. Ferrante, I Libri dell’Abisso, Eremon 2014, pp. 62-63.

[6] P. Pizzarri (esoterista), Necronomicon, Atanor 1993.

[7] Fratellanza istituita dal faraone Tutmose III sulle ceneri dei precedenti Ordini dei Mesniu e degli Djedi. Incentrata sul tempio di Hator a Serabit El Khadim (monte Horeb, Sinai), i suoi emissari contribuirono alla costituzione del gruppo dei Terapeuti ad Alessandria e degli Esseni a Qumran.

[8] Cfr. D. Marin, Cronache del Dominio, SoleBlu 2024, p. 164.

[9] Scoperta riportata dal quotidiano La Nazione il 12 maggio 1912.

[10] H. P. Lovecraft, La Città Senza Nome, 1921.

[11] R. Volterri e B. Ferrante, I Libri dell’Abisso, Eremon 2014, pp. 59-60.

[12] R. Volterri e B. Ferrante, I Libri dell’Abisso, Eremon 2014, pp. 40-41.

[13] Notizia riportata in Necronomicon – Il Libro Proibito di Howard Phillips Lovecraft, Fanucci 1994.

[14] R. Volterri e B. Ferrante, I Libri dell’Abisso, Eremon 2014, pp. 53-54.

[15] D. Marin, Appunti di Storia Proibita, SoleBlu 2022, #1.

[16] Come al solito invitiamo a non confondere la P^2 (P-Quadro) con la P2 (P-Due), loggia nazionale di più celebre (quanto infausta) memoria.

[17] Dal punto di vista della geografia antropica, il Polesine si identifica con la provincia di Rovigo; dal punto di vista della geografia fisica viene definito invece “Polesine” il territorio situato tra il basso corso dei fiumi Adige e Po fino al Mare Adriatico, il cui confine occidentale, indefinito, lo separa dalle Valli Grandi Veronesi.