Ermete Trismegisto fu Gran Maestro della Fratellanza Bianca Egizia alla fine del XIV secolo a.C. (tra le gestioni di Akhenaton e Atonamen). I 42 libri a lui attribuiti e tradotti in greco ad Alessandria, costituirono una risorsa intellettuale in tutto il bacino mediterraneo fino alla loro sparizione (con la censura di Teodosio) e di nuovo con la loro riscoperta nella Firenze medicea del XV secolo.

Marsilio Ficino, che ne fu il primo traduttore moderno, descrisse Ermete come uno degli antichi maestri di una linea che avrebbe incluso tra gli altri anche Orfeo, Pitagora e Platone. Ficino attribuisce a Ermete la previsione di alcuni eventi religiosi futuri, tra cui la venuta di Cristo, la resurrezione, l’ascesa del Cristianesimo e il giudizio finale.

I suoi insegnamenti suscitarono ampio interesse nelle logge dei muratori, che vi scorgevano una saggezza spirituale e filosofica alternativa e complementare alla dottrina cristiana. Perfino in seno alla Chiesa si valutò di attingere ai Testi Ermetici per integrare le Sacre Scritture.

Nel 1488 lo scultore Giovanni di Stefano ne trasferì l’immagine nelle decorazioni marmoree del Duomo di Siena, in cui lo vediamo nell’atto di offrire un libro a Mosè, simboleggiando così il dialogo tra culture e tradizioni religiose. Il cartiglio alla base della scena dichiara: «Hermis Mercurius Trismegistus contemporaneous Moysi» (Ermete Mercurio Trismegisto contemporaneo di Mosè).

Il Vescovo di Aire, Francoise Foix de Candalle, meglio noto come Flussas, nel 1570 ca. dichiarò che Ermete si era dedicato alla conoscenza delle cose divine superando quello «che era stato rivelato ai profeti ebrei, ed eguagliando le rivelazioni degli apostoli e degli evangelisti». Nel 1591, infine, lo studioso neoplatonico Francesco Patrizi si rivolse a Papa Gregorio XIV chiedendo che il Corpus Hermeticum venisse insegnato a tutti, finanche ai Gesuiti, affinché potesse servire come una sorta di strumento di conversione per la Chiesa cattolica, dato che il suo fascino avrebbe potuto richiamare «gli uomini capaci di Italia, Spagna e Francia; e forse anche i protestanti tedeschi seguiranno il loro esempio e torneranno alla fede cattolica».

Le proposte di integrazione furono infine bocciate, tanto più che gli insegnamenti di Ermete includevano una forma di magia talismanica che secondo i canoni ecclesiastici si inseriva a pieno titolo nella stregoneria. La massoneria reagì allontanandosi dai monasteri ed eleggendo dei capitoli laici.

Secondo G.I. Gurdjieff, dietro la firma di Ermete si nasconderebbe la figura del sapiente Ashyata Sheyimash, i cui natali furono in un villaggio presso Babilonia nel 1370 a.C. circa.

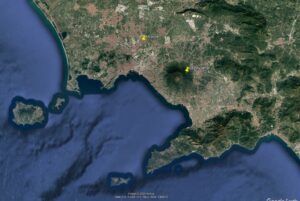

Ashyata compì due ritiri spirituali sul Vesuvio (Vezinyama), a conclusione dei quali fondò una fratellanza a Giulfapal (Golfo di Afar/Afraore, oggi Afragola) chiamata Hishtvori (lett. “è figlio di Dio chi è consapevole”). Il Paese, sotto giurisdizione degli Opici, era al tempo chiamato Kurlandtech (Kur-tek Land, terra della montagna-sostegno).

Più tardi, il maestro si spostò in Egitto. I suoi insegnamenti – diffusi dai discepoli – avrebbero ispirato le rivolte popolari che segnarono il crollo dell’età palaziale in Grecia e Mesopotamia (fine del periodo acheo e cassita).

Il suo discepolo più illustre fu il faraone Akhenaton (r. 1348-1333 a.C.). Colpevole di avere introdotto il monoteismo – mettendo a rischio il prestigio dell’élite sacerdotale tebana –, nel 1333 a.C. il sovrano fu espulso dal Paese e trovò rifugio ad Harran, nell’Alta Mesopotamia. Con sé recava gli scritti del Maestro Sheyimash, la cui diffusione fece sorgere ad Harran la comunità dei Sabei. Gli stessi più tardi avrebbero fondato una “colonia” a Baghdad.

I Sabei tennero presso di sé i Testi Ermetici in una sorta di lunga incubazione nel periodo l’Occidente ne aveva perso la memoria. Tobias Churton osserva: «è sicuramente strano che proprio quando i Sabei sembrano scomparire da Baghdad, i documenti a noi noti come Corpus Hermeticum appaiono a Costantinopoli dopo un intervallo di 500 anni».