di Piero Ferrucci, Crescere: Teoria e Pratica della Psicosintesi (NEA), Astrolabio 2020, pp. 204-206

Molte tradizioni spirituali affermano che possiamo raggiungere la liberazione solo abbandonando i nostri attaccamenti e sbarazzandoci della nostra avidità innata. Il desiderio tende infatti a limitare la percezione della realtà: «un ladro vede solo portafogli», recita un detto indiano. Questo insegnamento è stato spesso interpretato erroneamente, come un’ingiunzione a distruggere in maniera sistematica e violenta ogni traccia di desiderio in noi stessi. Se è vero che questa procedura può funzionare con alcuni individui con una vocazione per l’ascetismo, molto più spesso genera risultati esattamente contrari alle aspettative: uno prova a reprimere i desideri, ma riesce solo ad alimentarli con l’energia di questa stessa costrizione; dopo che un desiderio è stato represso per qualche tempo, può tornare alla ribalta in maniera drammatica, oppure emergere con un aspetto diverso, oppure scomparire apparentemente ma in realtà controllare, invisibile, l’individuo che ha cercato di eliminarlo.

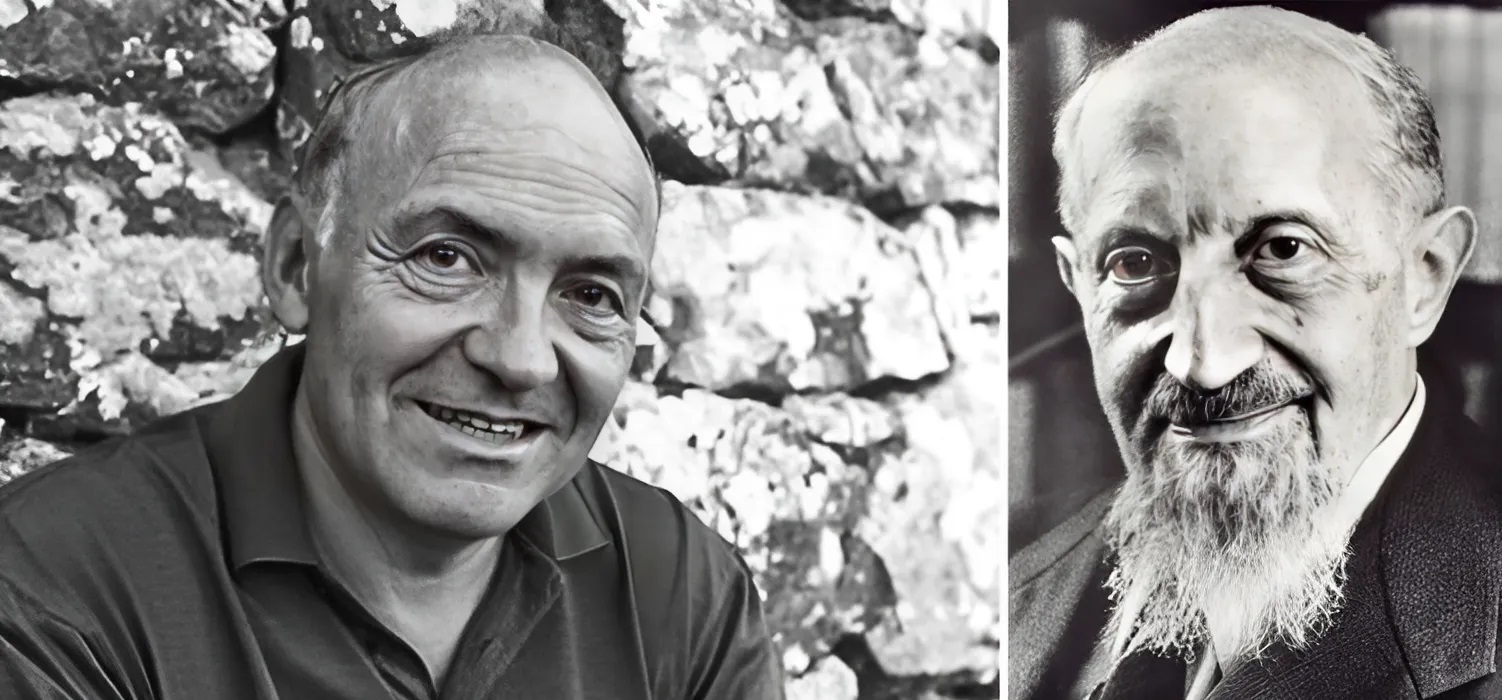

[Roberto] Assagioli (1888 – 1974) asseriva che si può arrivare alla libertà del non-attaccamento in modo assai più pratico e meno tormentoso: con un apprezzamento sempre più pieno della bellezza. Di solito desideriamo ciò che consideriamo bello; anziché negare l’esistenza di quell’attrazione, dice Assagioli, dovremmo lasciare che altre ne nascano al suo fianco; imparando a espandere la capacità di apprezzare la bellezza, attenuiamo i nostri attaccamenti fino al punto di indebolirli e perfino di farli scomparire.

L’errore del moralista, secondo Assagioli, sta nel confondere il godimento con l’attaccamento: il godimento di qualsiasi genere è un evento psichico di per sé benefico; ma a complicare le cose interviene il nostro desiderio di riprodurre la stessa situazione: e così nasce l’attaccamento. I due eventi sono di natura diversa, ed è bene distinguerli l’uno dall’altro: il godimento è puro e gratuito, l’attaccamento è avido e pieno di aspettative; il godimento vive nel presente, l’attaccamento si rifà al passato o si proietta nel futuro; il godimento è aperto alla vita, l’attaccamento la vuole invece programmare.

I nostri attaccamenti sono inversamente proporzionali alla capacità di godere: come mi disse un giorno Assagioli,

«L’approccio radicale consiste nel godere di più. Se si gusta un frutto, si può imparare a gustare tutti i tipi di frutta. Se si può godere di tutto non ci si attacca a nulla, perché si passa da un godimento all’altro. Si passa dal godimento di un frutto a quello di un libro a quello del cielo stellato.

«Se si apprezza tutto, si rimane liberi. E se si sente un desiderio che per varie ragioni è impossibile o non è opportuno soddisfare, ci si può rivolgere a godere di qualcos’altro.

«C’è sempre qualcos’altro di cui si può godere.»[1]

È vero anche l’opposto di tutto questo: se vediamo la bellezza solo in una persona o in un oggetto, escludendo tutto il resto, ne rimaniamo come stregati. Cadiamo nella convinzione implicita e illusoria che impadronendoci di quella entità saremo capaci di possedere la bellezza in sé. …

Il godimento è stato spesso associato al gusto, come dimostra l’esistenza di espressioni come “buon gusto”, “cattivo gusto”, e “assaporare”. E viceversa, la mancanza di godimento può anche essere compresa in termini di cibo: spesso inghiottiamo ciò che mangiamo, forse anche mentre leggiamo o guardiamo la televisione, senza prendere abbastanza tempo per assaporarlo. Questo modo di mangiare è parallelo alla maniera in cui a volte entriamo in relazione col mondo esterno in generale: ce ne appropriamo in modo affrettato, non ci fermiamo abbastanza per assaporarlo pienamente e quindi per assimilarlo. Poche persone sanno come gustare un pezzo di musica o un poema, un buon libro o un paesaggio, lasciandosene poi impregnare, cogliendo tutte le sfumature che un atteggiamento affrettato inevitabilmente si lascia sfuggire.

[1] Roberto Assagioli, comunicazione personale registrata, Firenze 1970.