Il Cenacolo realizzato da Leonardo da Vinci tra il 1494 e il 1498 è indubbiamente la più celebre delle rappresentazioni dell’Ultima Cena di Cristo. Il dipinto, realizzato su commissione del duca Ludovico Maria Sforza, è attualmente conservato presso il refettorio della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano. L’opera che noi osserviamo con sguardo ammirato offre soltanto un flebile ricordo del capolavoro contemplato dai contemporanei di Leonardo. Sappiamo con certezza che il Cenacolo incominciò a deteriorarsi dopo pochissimi anni dal suo compimento a causa del metodo pittorico utilizzato dall’autore, la tempera mista su gesso, perciò dell’originale oggi è rimasto ben poco.

L’opera è stata oggetto di svariati restauri, con la conseguenza che nel tempo molti artisti hanno messo mano sull’originale contaminandolo e producendo talvolta delle incongruenze. Si pensi ad esempio all’ormai famosa mano armata di coltello che si trova tra il secondo e il terzo apostolo alla destra di Gesù: alcuni ritengono appartenga a Pietro, altri che in origine fosse attribuibile a Giuda, altri ancora che sia di un quattordicesimo misterioso personaggio chino a terra.

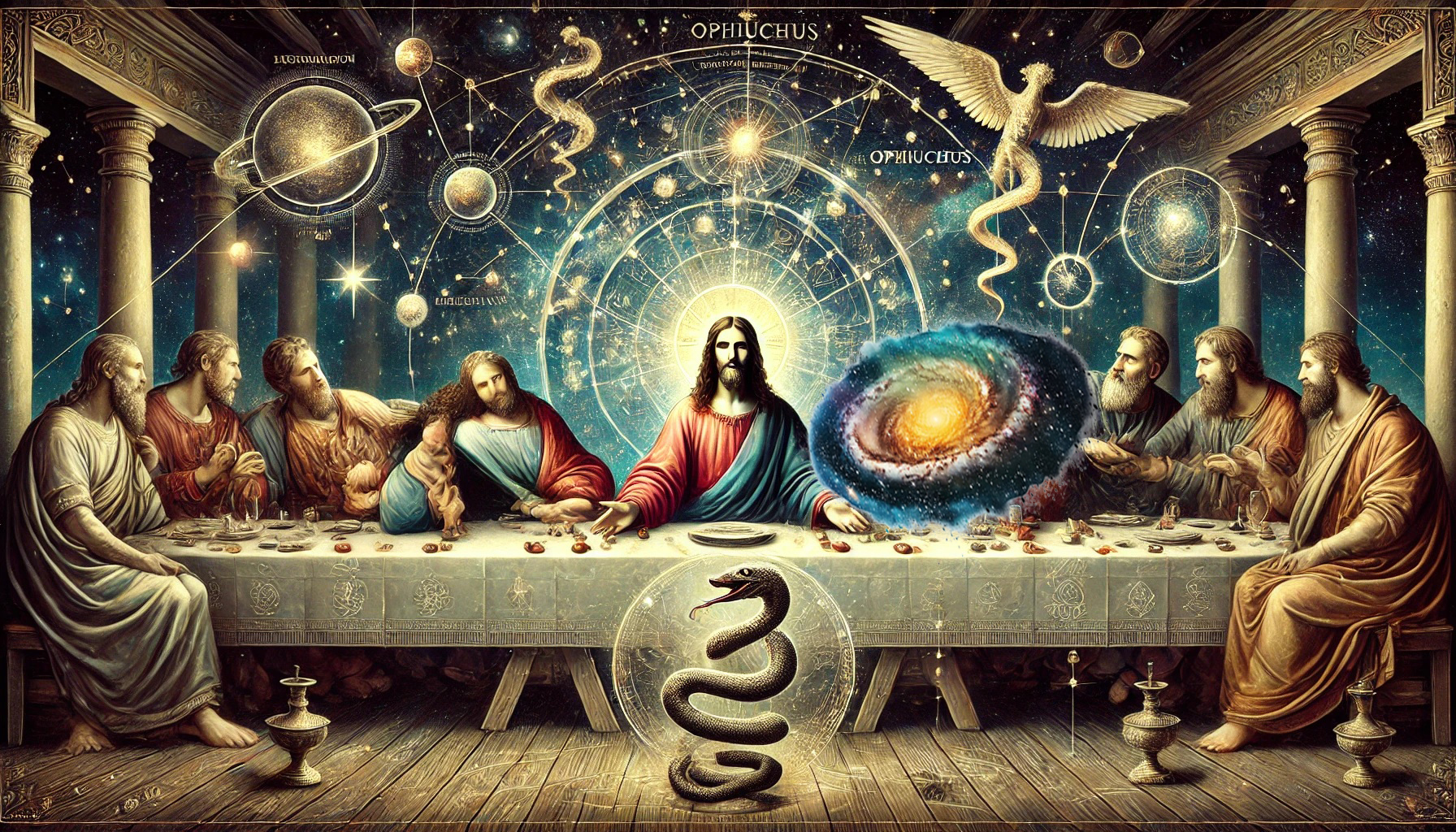

Diversi studiosi si sono dilettati a rintracciare nel cenacolo vinciano simboli e allegorie ermetici, proponendo a volte interpretazioni singolari. Una di queste vede in Gesù al centro della scena una rappresentazione del Sole, mentre gli apostoli attorno a lui raffigurerebbero le dodici costellazioni. Senz’altro si tratta di un’interpretazione intrigante, ma non possiamo fare a meno di domandarci se sotto questa decrittazione se ne nasconda un’altra, più profonda e impenetrabile. Del resto è piuttosto plausibile che Leonardo sia venuto in contatto con varie correnti esoteriche durante la sua vita; di lui si è detto addirittura che fosse stato un rosacrociano e un gran maestro del Priorato di Sion. Se ammettiamo, pur senza darlo per certo, questo presupposto ci aspetteremo di trovare nel cenacolo qualcosa di più di una riproduzione allegorica della mappa celeste col Sole e le dodici costellazioni.

La chiave di interpretazione per comprendere il significato più profondo del cenacolo potrebbe essere lo Gnosticismo, in particolare le sue propaggini definite “ofite” per le quali i Templari furono accusati di simpatizzare. Secondo gli Ofiti, il “Padre di Tutti” emanò il Figlio e solo dopo comparve l’Agape (lo Spirito Santo). Questa terna creò Cristo e sua sorella Sophia (la Saggezza), la quale ebbe dei figli, tra cui il demiurgo Jaldabaoth, il quale si ribellò all’autorità e creò il mondo materiale e l’uomo. Jaldabaoth rinchiuse i progenitori Adamo ed Eva nell’Eden per farsi venerare, ma Sophia inviò loro il serpente che li indusse a cibarsi di un frutto proibito capace di risvegliare la conoscenza. La Saggezza, infatti, all’insaputa del figlio, avrebbe infuso negli uomini una scintilla divina che rimaneva assopita per opera dello stesso Jaldabaoth. Secondo gli Ofiti Gesù, a volte identificato col serpente, sarebbe disceso dal cielo per accendere tale scintilla e liberare gli uomini dalla tirannia del demiurgo.

Durante il processo a carico dei Templari si discusse parecchio di un idolo chiamato Baphometus, che secondo le accuse i cavalieri avrebbero venerato: era descritto come una testa spaventosa con lunga barba bianca e occhi scintillanti e ad esso veniva attribuito il potere di far crescere i fiori e i raccolti. La stessa parola Baphomet tradisce un senso gnostico: nata dalla fusione dei due termini greci Bafo (= “tintura” e per estensione “battesimo”) e Meti (= “spirito”), possiamo tradurla con “battesimo dello spirito” o “illuminazione dello spirito”, il battesimo di fuoco degli antichi gnostici (lo Spirito Santo). Non sappiamo quanto attendibili fossero le confessioni dei cavalieri circa l’esistenza del caput Baphometi, visto che furono loro estorte dagli inquisitori con la tortura, e non ci risulta nemmeno siano state rinvenute prove della presenza di tale simulacro all’interno dei capitoli. Potremmo ipotizzare che tale culto fosse accessibile a una cerchia molto ristretta all’interno dell’ordine oppure che i cavalieri fossero riusciti a nasconderne le tracce in tempo, presagendo che tale simbolo prima o poi avrebbe potuto portare loro problemi.

Se gli Ofiti identificavano talvolta Gesù col serpente, c’era un’altra conventicola presumibilmente gnostica che lo identificava con l’Ofiuco dell’omonima costellazione. Nell’Elenchus o Refutatio omnium haeresium, opera del II secolo generalmente attribuita a Ippolito di Roma, si menzionano alcuni “anonimi eretici” la cui interpretazione della mappa stellare è degna di nota: costoro vedevano nella costellazione di Ercole un riferimento celeste al biblico Adamo, mentre i gruppi stellari vicini, ovvero le costellazioni del Drago, dell’Ofiuco, della Corona e della Lira, venivano associate rispettivamente al male, a Cristo, alla salvezza escatologica e al Logos. Per gli anonimi eretici la costellazione dell’Ofiuco o Serpentario sarebbe che la rappresentazione celeste di Cristo, il quale impedisce al Drago (emblema del male) e alla sua prole di raggiungere la Corona pregiudicando la salvezza dell’uomo.

L’Ofiuco, il cui nome deriva dal latino Ophiuchus, letteralmente “colui che porta (o domina) il serpente/conoscenza”, veniva spesso raffigurato nelle stampe e negli atlanti storici come un uomo con un enorme serpente avvolto attorno alla vita, con la testa dell’animale nella mano sinistra e la coda nella destra. La stella più brillante della costellazione, α Ophiuchi, era chiamata anche Ras Alhague, dall’arabo raʾs al-ḥayyah cioè “testa dell’incantatore di serpenti”.

In effetti, osservando una carta celeste antica noterete che Ras Alhague è posta proprio in corrispondenza della testa (spesso all’altezza dell’occhio destro) della figura mitologica del Serpentario, il che ci fa supporre che l’illuminazione dello spirito (ovvero il Baphomet) potesse rappresentare per gli Ofiti e i Templari la conoscenza portata o dominata dalla testa dell’incantatore di serpenti Ofiuco, la “Gnosi di RAs ALhague” o più semplicemente il G-RA-AL. Del resto sia la testa del Bafometto che il Santo Graal non erano forse oggetti che portavano benessere e abbondanza? Se la prima faceva maturare piante e messi, il secondo non era certo da meno per prodigi compiuti: nel Parsifal di Chretien il Graal appariva come un vassoio di abbondanza, nel Giuseppe d’Arimatea era la coppa dell’Ultima Cena, mentre nel Parsifal di Eschenbach veniva descritto come una pietra miracolosa in grado di produrre ogni cosa si potesse desiderare.

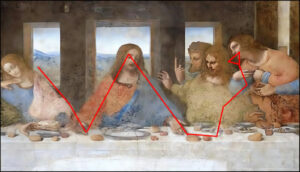

Tenendo a mente tali informazioni, abbiamo consultato una mappa delle stelle principali che compongono la costellazione del Serpentario e dopo averne prese alcune come punti di riferimento abbiamo tracciamo una linea che le congiungesse. I corpi celesti in questione sono: α Ophiuchi o Ras Alhague; ε Ophiuchi, conosciuta anche col nome tradizionale di Yed (dall’arabo “mano”) Posterior (dal latino “dietro”), posizionata in prossimità della mano sinistra del Serpentario; e ν Ophiuchi, a volte detta Sinistra in latino sebbene sia posta nella mano destra della figura mitologica.

Dato che l’Ofiuco veniva rappresentato come un uomo che trattiene un serpente (con la testa dell’animale nella mano sinistra e la coda nella destra), abbiamo aggiunto allo schema alcune stelle della costellazione del Serpente: η e θ Serpentis, posizionate nella parte corrispondente alla coda del serpente; e μ, ε, α, δ, β, κ e γ Serpentis, situate nella testa del serpente. Abbiamo quindi sovrapposto il tracciato all’Ultima Cena di Leonardo in modo che α Ophiuchi si andasse a collocare in prossimità dell’occhio destro di Gesù.

Se osservate l’immagine noterete come la mano destra (ν Ophiuchi) e quella sinistra (ε Ophiuchi) dell’Ofiuco coincidono con quelle del Cristo a tal punto da dare l’impressione che egli stia davvero afferrando il serpente. Un altro particolare notevole è la curvatura della coda dell’animale che combacia quasi esattamente con la piega della spalla del discepolo Giovanni.

Fermo restando che quella proposta è solo un’interpretazione, potremmo spingerci oltre ed ipotizzare l’esistenza di tre livelli di comprensione insiti nel cenacolo vinciano. Ad un primo sguardo , l’intelligenza razionale ci fa vedere Gesù assieme ai discepoli durante l’Ultima Cena, ma il potere dell’immaginazione in sinergia con alcune conoscenze astronomiche basilari apre ad un livello interpretativo più profondo: il tema della morte e risurrezione di Cristo si palesa attraverso le costellazioni e il ciclo della ruota solare. Il terzo livello, accessibile unicamente al pensiero intuitivo, svela l’esistenza di una conoscenza segreta, la “GNOSI DI RAS ALHAGUE” (G-RA-AL) della quale Cristo è latore. In essa sono custoditi il mistero della creazione, il segreto dell’immortalità e la possibilità per l’anima di liberarsi dal giogo di una legge cosmica che potremmo definire imprescindibile. Le più antiche tradizioni cosmogoniche svelano come l’intera creazione sia in balia di un ordinamento superiore per cui non può esistere bene/luce/vita/ordine senza male/tenebre/morte/disordine che si alternano in un’inevitabile polarizzazione. L’essenza di questa legge è stata custodita per secoli all’interno dei riti misterici così da poter essere accessibile a molti ma comprensibile a pochi, mentre le idee religiose furono per lo più tramandate attraverso simboli e miti enigmatici per non dire stravaganti.

Estratto da Stefania Marin, Il Giogo dell’Anima: L’Universo, l’Uomo e la Legge Cosmica, YCP 2024.